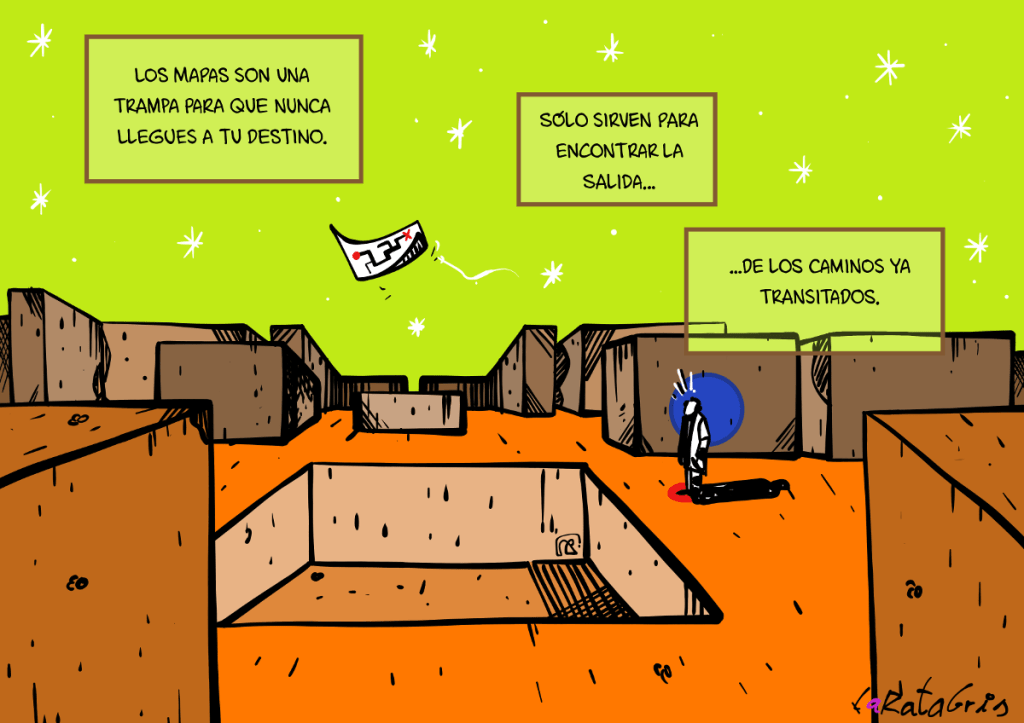

encuentra caminos infrecuentes

El señor Mustélido, de ojos vivos y sagaces cuando era joven, se había embelesado con los placeres inmediatos; se le había nublado la mirada y el juicio.

Trabajaba para llenarse de niebla, caminando siempre por un laberinto desconocido que le arrastraba irremediablemente al mismo callejón sin salida.

-¿Dónde Vas Mustélido? – y él gruñía una respuesta ininteligible, sonreía sin saber porqué y continuaba atrapado, perdido.

LaRataGris

Siempre era Ricky el que insistía.

– Nos lo pasaremos bien.

– No sé, Ricky – le dijo Alba-¿Y si se nos va de las manos?

– Es un salto pequeño, dos días- Le puso la pastilla del mañana entre los labios- Sólo tienes que dejar que se deshaga debajo de tu lengua, notaras un cosquilleo.

-Pero, Ricky…

-Te estaré esperando

. . .

Desorientada. Dos días.

Desorientada. Dos días después.

-¿Ricky?- Sin respuesta- ¿Ricky? – Desorientada. Apoya manos, impulsa desde el suelo. Fallan las piernas. – ¿Ricky?- No hay respuesta. Se arrastra. Ventana sucia. El mundo. Diferente. Sólo dos días. Demasiado diferente. Desorientada.

El aire una pesada capa gris. Alba respiró. Profundamente. Notó como se le desgarraban los pulmones por culpa del metal en suspensión.

– Será mejor que te pongas esto- Victor le alargó una mascarilla.

– Gracias- él asintió mientras miraba distraído por la ventana. -¿Sabes…? – pero no le dejó continuar. Colocó el índice sobre los labios para que se callara.

-Caníbales – Le susurró. Esta vez asintió ella mientras buscaba refugio.

Esperan por demasiado tiempo para, cuando se ponen en marcha, intentar estar hechos de silencio.

Victor señalaba donde dejar cada una de sus huellas. Evita los agujeros negros que se extendían a lo largo del camino, parecía decirle. Subían, bajaban escombros hasta indicar el mismo color ceniciento de la ciudad en un edificio que les impedía el paso.- Ahí vive tu amigo.

– Gracias

– Sigue en línea recta para no caer- y se separaron sin más palabras.

…

Le abre alguien familiar, algo en su forma de respirar.

– ¿Está Ricky? – pregunta Alba.

-¿ El abuelo? ¿De qué lo conocías? – la cadencia en las palabras, la expresión en la cara.

– Es mi amigo, lo conozco desde que eramos pequeños.

– Eres demasiado joven para eso. – Dijo sin dejar de mirarla igual que hacía Alba-. De todas formas el abuelo, murió el año pasado.

-¿Has dicho abuelo?- Se da cuenta-. Él sí que es demasiado joven para …

-¿Alba? – Estalló – ¿Abuela?

– ¿Qué? – La abrazó como si llevase media vida fuera.

– La pastilla que te dió el muy cerdo te ha mantenido joven.

-¿Qué?

– Te drogó, te violó y nació mamá mientras tú dormías por cien años y un día. Abuela.

LaRataGris.

Nunca, Nadie, soñó. A mitad de camino de ningún lugar sus miradas se encontraron al reflejo la una de la otra.

-¿Quién eres? – Preguntó Nadie entre la timidez y la curiosidad.

– Soy Sueño y ¿tú? – Contestó animado

-Yo, soy Nadie – y Nadie , no supo qué más decir, tampoco Sueño.

Volvieron a mirarse por una eternidad. Nadie quería poseer a Sueño, Sueño quería ser de Nadie pero se alejaron.

– Espera – gritó Nadie

-¿Si?- silbó el Sueño.

– Nada- Nadie demasiado inseguro. – Adiós.

-Adios, mi amor.

Y se separaron para siempre.

LaRataGris